Guardare le stelle, pensando che perfino la morte – naturale – esprime nell’universo una bellezza magnetica.

Guardare le stelle, canticchiando Shooting Star, rammentare un bambino della generazione 70 alle elementari: per celebrare il Natale incombente, sognava e disegnava Ufo Robot che distribuiva doni in tutto il mondo, moderno re magio, recando quello più importante (già allora); la pace, come si costruisce, come si conserva. Per sempre.

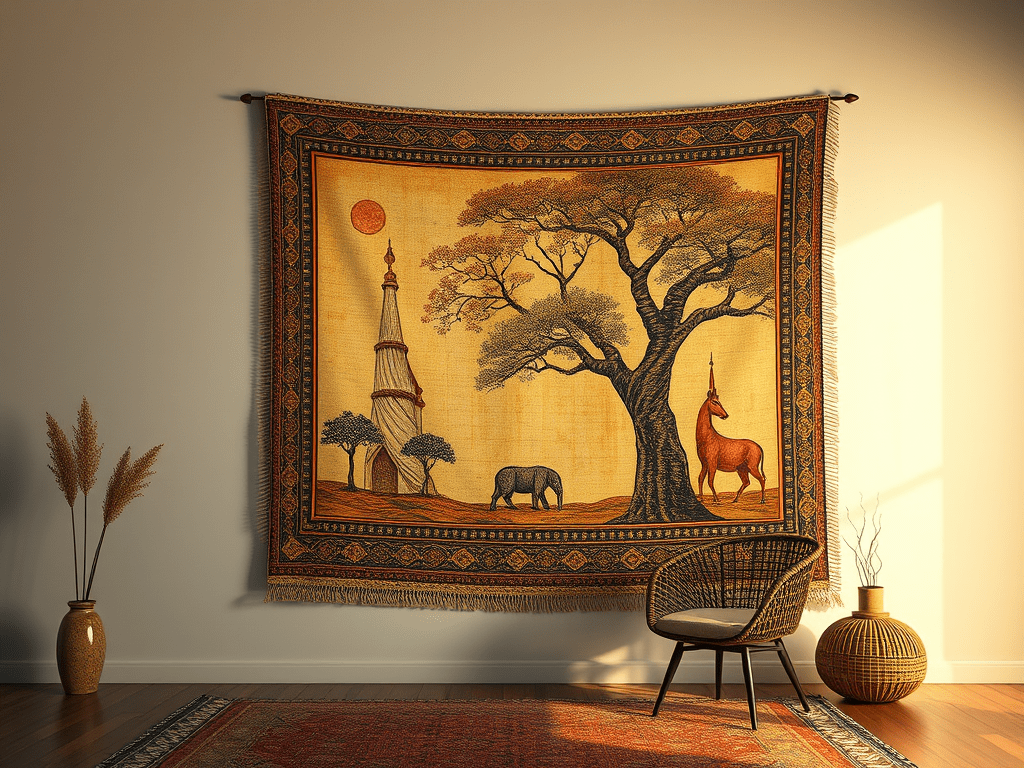

Così, mentre Silicon Valley, quella vera, chiude mestamente i battenti, per fallimento delle aziende hi tech e perché il modello neo coloniale del liberismo mostra il suo vero volto, in italia aprirà (forse) Mind – molto originale – la vallata de noantri, un “ecosistema per la crescita socioeconomica del territorio (sigh!) che connetta le nostre eccellenze (sigh al cubo) ai migliori talenti del pianeta“. Sulle macerie dell’Expo di Milano, 10 anni fa, un milione, non quello di Marco Polo, ma di metri quadrati. Unico simbolo ancora in piedi di quel fardello: l’Albero della Vita. Tutto arrugginito. Appunto.

Qualcuno potrebbe obiettare: cosa c’entra un’esposizione ‘universale’ (vagamente umanocentrica) con la logica perversa della guerra? Non credo serva risposta.

Non parlatene al professore Stefano Mancuso, non ditegli dell’avversione dei nostri amministratori e politicanti vari per gli alberi, come se tutti – essi, non le maestose piante – da fanciulli (lo sono stati?) avessero subito chissà quali traumi. Nemmeno lui, il professore, divulgatore e letterato per passione, oltreché scienziato, saprebbe immaginare comportamenti ostili da parte dei nostri fratelli frondosi; al centro della neurobiologia vegetale, nel nuovo libro La versione degli Alberi, gli Ent mancusiani – per definirli alla Tolkien, senza implicazioni farlocche – si rivelano abili conversatori, avventurieri picareschi, in ombra a causa di un unico grande dubbio amletico: “Perché distruggono tutto ciò da cui dipende anche la loro vita?“.

C’è più vita in una stella cadente dal cielo notturno che in tutte le sciocchezze negazioniste sulla crisi climatica, c’è più vita nel nostro Ufo Robot che ci fa da sentinella lassù – ogni tanto, dovremmo svegliarci anche noi – che in tutte le multinazionali fossili; il mostro nell’oscurità è il nemico che creiamo noi stessi, con la nostra ignoranza.

Speriamo negli Alberi nomadi.

E in uno stellone.