Abili tracce, se poi dovessero risultare anche agili, meglio.

Tracce, orme da lasciare sul terreno, casomai, seguire o inseguire; tracce, titoli di temi (non tematiche), da svolgere, anche riavvolgere, quando il nastro della audiocassetta si è ingarbugliato e la colonna – non manzoniana, non infame – sonora della tua vita, suoni inascoltabile. Ora.

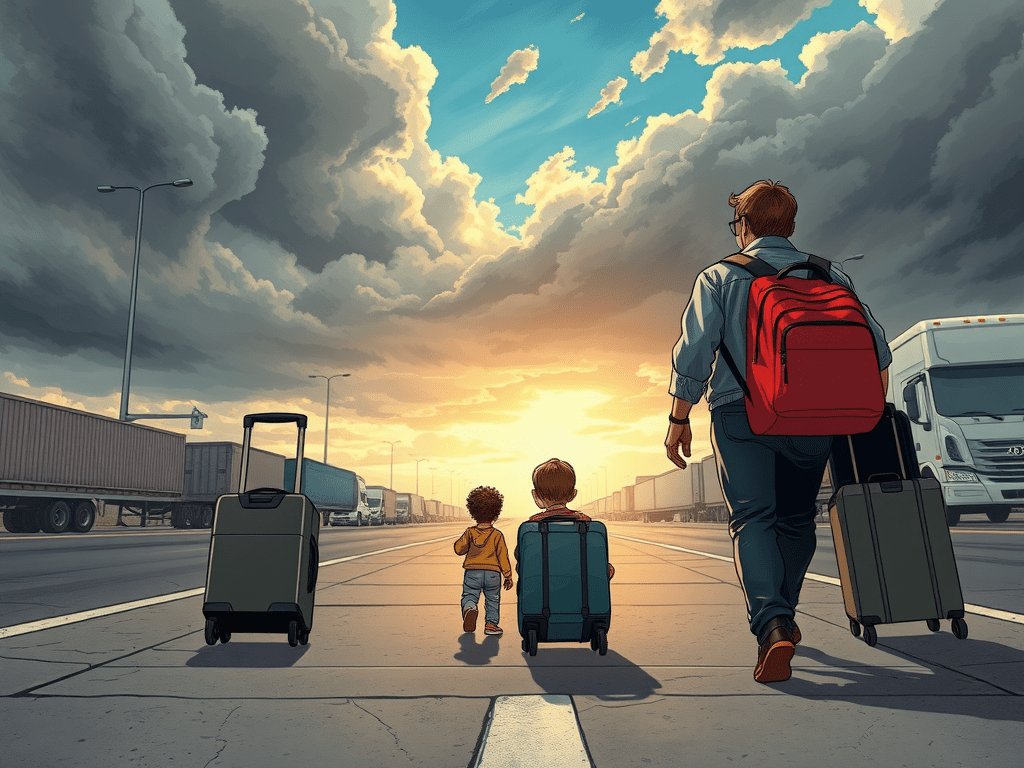

Un’immagine immortala un momento dinamico, di vita reale, quotidiana; una famiglia di quattro persone – tre persone più una, la quarta si intuisce, impallata dal padre in primo piano (come i Moschettieri di Dumas, padre?) – con zaini in spalla e bagagli a rotelle (difficile siano quelli il loro mezzo di trasporto) camminano velocemente, forse per giungere in tempo al capolinea di un qualche veicolo pubblico. Sono visibilmente di fretta, con la scomoda compagnia dell’ansia di mancare l’imbarco. La strada di cemento sembra lunga, grigia quanto basta, lambisce una strada commerciale sulla quale transitano mostruosi autotreni statunitensi; in lontananza edifici di un centro, abitato, non si sa se da macchine o persone. Un cielo imbronciato e minaccioso, con uno squarcio di azzurro, assiste implacabile alla scena.

Chissà se il fotografo o la fotografa, nello slancio creativo, ha voluto attribuire allo scatto una qualche intenzione politica, sociologica – siamo tutti migranti, tutti in viaggio, tutti persi nell’affannosa ricerca di qualcosa, soprattutto quando abbiamo le possibilità di farlo – ; oppure, cadiamo mani e piedi nell’abile tranello delle immagini, alle quali attribuiamo, noi, da osservatori non passivi, ma buggerabili, senso ricavato dai nostri pensieri, dalle nostre convinzioni, dalla nostra dimensione ontologica.

Persi, dispersi, nell’affannosa ricerca, perlustrazione, indagine perfino, per rilevare labili tracce di noi stessi, per cercarci nelle dimensioni spazio temporali, o in quelle indefinibili, inafferrabili; per tornare a edificare, per costruire ex novo, la comunità umana.

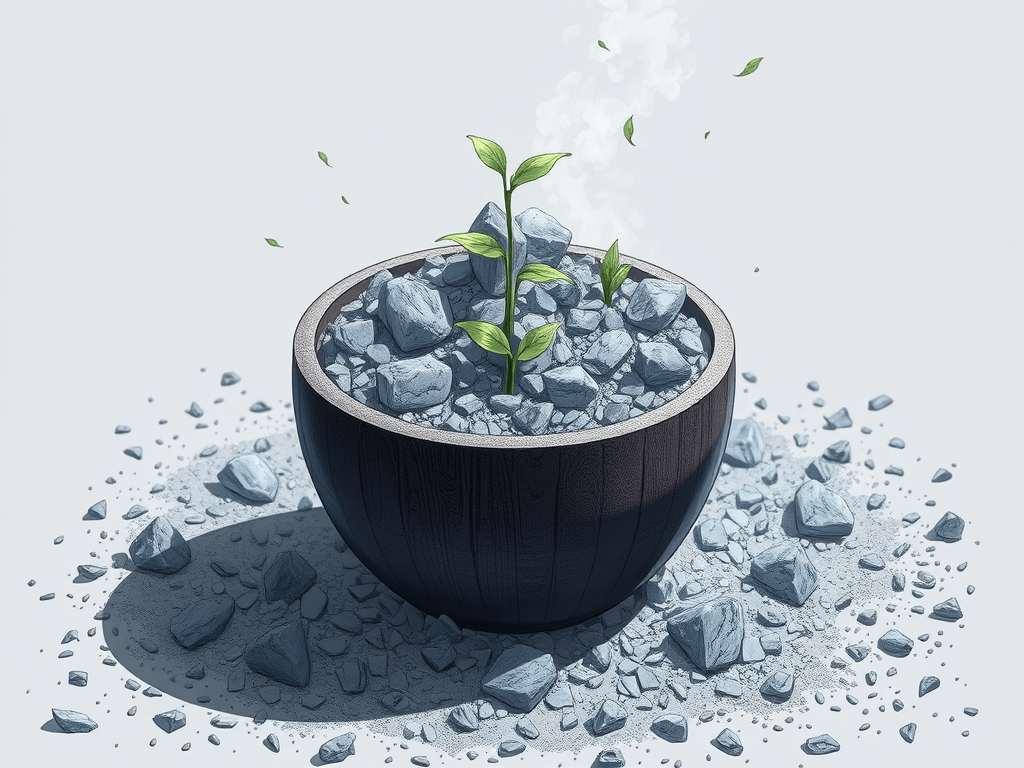

Nei cumuli dei nostri rifiuti, nel nostro pattume, nelle nostre obbrobriose mala grotte, mega discariche letali, le orme – non il mitico gruppo, purtroppo – le vestigia, fisiche, ferite fatali, mortali che infliggiamo al Pianeta, alle singole esistenze quotidiane di noi tutti. Eredità tossica che lasceremo in dote alle nuove, scombinate, generazioni.

Oppure, potremmo affidarci a veri scienziati, non solo geniali – non basterebbe, non funziona mai, auspicando risultati giusti – ma brillanti, immaginifici, capaci di aprire sentieri, ora inesistenti, verso un futuro equo, sano, benefico per l’umana società.

Uno di costoro è il premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi; i suoi lavori sui sistemi complessi, i suoi ampi e corposi contributi interdisciplinari, potrebbero spaventare per la loro complessità, invece dovremmo lasciarci conquistare dalla loro bellezza, dal loro fascino, dalla “loro” (sua, totalmente sua, cioé del Professore) preveggenza. Nel finale degli anni ’80 del 1900, perfino molti suoi compagni, nonché colleghi, “ammiravano la sua strepitosa maestria tecnica“, ma non coglievano il senso dei suoi interessi. In fondo, la sorte dei ‘Precursori’. Di eoni.

Così, non si tratterà di “convergenze parallele” degli anni politici ’70 del 1900 (Aldo Moro o no, l’inventore dell’espressione), ma Le simmetrie nascoste (pubblicato dai tipi di Rizzoli Libri) non solo ci riveleranno “quanto sia intelligente l’acqua ghiacciata“, ma anche il funzionamento di ChatGPT; senza isterismi, senza ipocrisie, rischi e prospettive connessi.

Per intraprendere un cammino esaltante – quello delle scoperte, queste sì, epocali – per lasciare labili tracce di noi:

finalmente, luminose.