Pagina blanca y final, pagina bianco lutto, pagina che chiude una storia o pagina di un nuovo, vero inizio.

Raschiare la pergamena incrostata e vergare un magnifico palinsesto?

Non la Storia, maestra senza alunni, né una storia minima, una come tante, una tra le infinite della grottesca commedia umana. Riuscire proprio un attimo prima dell’epilogo a intrufolarsi con cautela nella stanza segreta dei bottoni, nella Grande Plancia del Comando e non individuare presenze.

Udire uno squittio sguaiato e canzonatorio.

Una piccola bertuccia irriverente che pone tutto a soqquadro, che balzando selvaggiamente tra una console e l’altra, preme pulsanti luminosi a caso, aziona leve e levette, digita compulsivamente seguendo il proprio estro sulle mille tastiere disposte a raggiera.

Agita le braccia, saltella senza posa per ogni dove. Ma dove, con precisione, nessuno potrebbe dirlo.

Capire all’improvviso. Un baluginio finale dell’intelletto: l’errore fatale è stato cercare un senso. Credere di poter comprendere. Affanni, conflitti, dilemmi, tutto inutile e futile; sarebbe stato meglio dedicarsi alla coltivazione degli Alberi del Balsamo e dell’Atarassia, producendo le vitali boccette erboristiche dell’a-tarassaco.

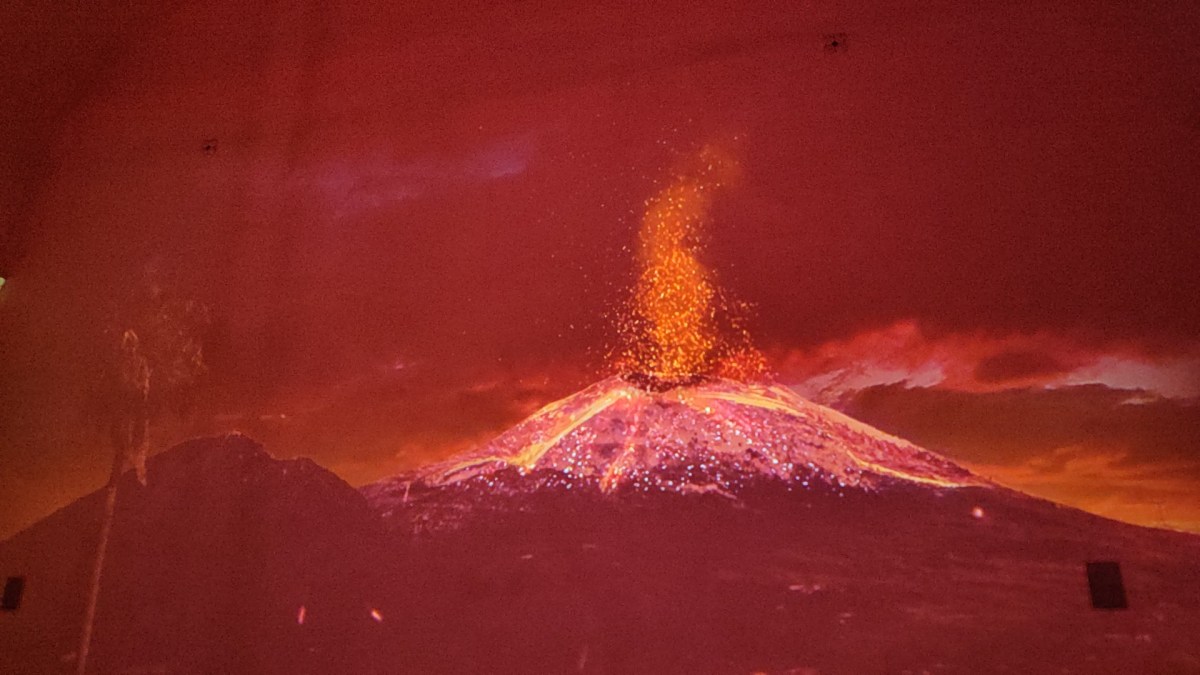

L’ineluttabilità delle Leggi dell’Universo, la suprema e regale indifferenza della Natura alle vicende umane e all’agire idiota degli uomini.

Infine, al cospetto della Tragedia, genuflessi ormai in presenza di Sua Maestà la Tragedia, prorompere in una irrefrenabile risata, ridere forte, morire dal ridere.

Farsi seppellire dalle proprie risate, congedarsi al concerto beffardo delle proprie immotivate risate.

p.s.

Paginetta bianca del post scriptum: dedicata a tutti coloro – noi, a ranghi completi? – che non riuscivano a vivere per ‘futurofobia’, oberati dalla minaccia pachidermica del futuro sulle proprie fragili casse toraciche. Pagina bianca fuori catalogo per la soluzione di ogni problema. Almeno dalla vita potremo congedarci con animo rasserenato, il futuro è stato abolito per decreto speciale. Nel frattempo, anche le batterie del Monkey Cyborg Goku 4.0 si sono esaurite e nella sala vuota resta solo un cupo ronzio di sottofondo al ritrovato silenzio.

Eterno.