C’era una volta.

Il più classico degli incipit, delle fiabe. Stereotipo vorrebbe che tutte le vicende, le avventure narrate – ambientate in un tempo indefinito, indefinibile – trovassero lo stesso lieto epilogo: e vissero felici e contenti.

Dopo secoli di narrazioni, dall’alba dei tempi, non è proprio così, non più; sono mutati i fruitori delle fiabe, sono mutate le circostanze (anche le stanze del circo), forse sono mutate le regole e le caratteristiche delle fiabe stesse. Il confine tra bene e male non appare più così manicheo, ma risulta labile, sfumato, quasi impercettibile, come nella dura realtà.

C’era una volta, tanto tempo fa, un bimbo a spasso con i nonni materni che si fermava sempre davanti all’edicola della piazza, incantato, affascinato dalle copertine fantastiche – per lui erano così, senza ombre di dubbi – , variegate, policrome, dei vari albi a fumetti pubblicati, esposti per essere acquistati e letti dagli individui più fortunati della terra. Di quella terra. Mitica e onirica.

Un agognato ritorno – a casa? alle origini? – con un’espressione comune a tutti i popoli del Pianeta azzurro; un’espressione che avremmo potuto ascoltare nei magnifici giardini pensili di Babilonia, per delucidare quanto questa frase sia stata utilizzata, sfruttata per carpire l’attenzione e la sospensione dell’incredulità, quanto successo abbia riscosso ovunque. Se i Popoli volessero ripartire da qui, il futuro si tingerebbe di speranza, di concreta collaborazione, di prosperità; per tutto e tutti.

Il sognatore si fa piccolo, al cospetto dei sogni: più grandi, più mirabili, più magnificenti della realtà. Un bambino lo sa, lo avverte, per natura: non sono leggi, ma codici esistenziali, inscritti nel suo DNA.

Per quel bambino, il sogno assomiglia da vicino all’utopia di cui discettava, tanto, troppo, tempo fa (per restare in tema), un docente di educazione fisica: un’idea che non si realizzerà mai: a meno che, non la si trasformi in un progetto, concreto, come una pietra, un fiume, il pane.

Il sognatore si rende parte, porzione, frammento, punto – i punti formano le linee e sono infiniti, per rammentare nozioni base – del sogno, realtà onirica che non può non essere senza limiti. Dal latino somnium, stessa radice di somnus, sonno (Ypnos, in greco antico). Immagini che nascono nella mente durante il sonno, collegate tra loro nei modi più strani, irrazionali, incoerenti; tali, fuori dal sonno, eppure perfetti, perfettamente logici, durante il viaggio nei nostri meandri.

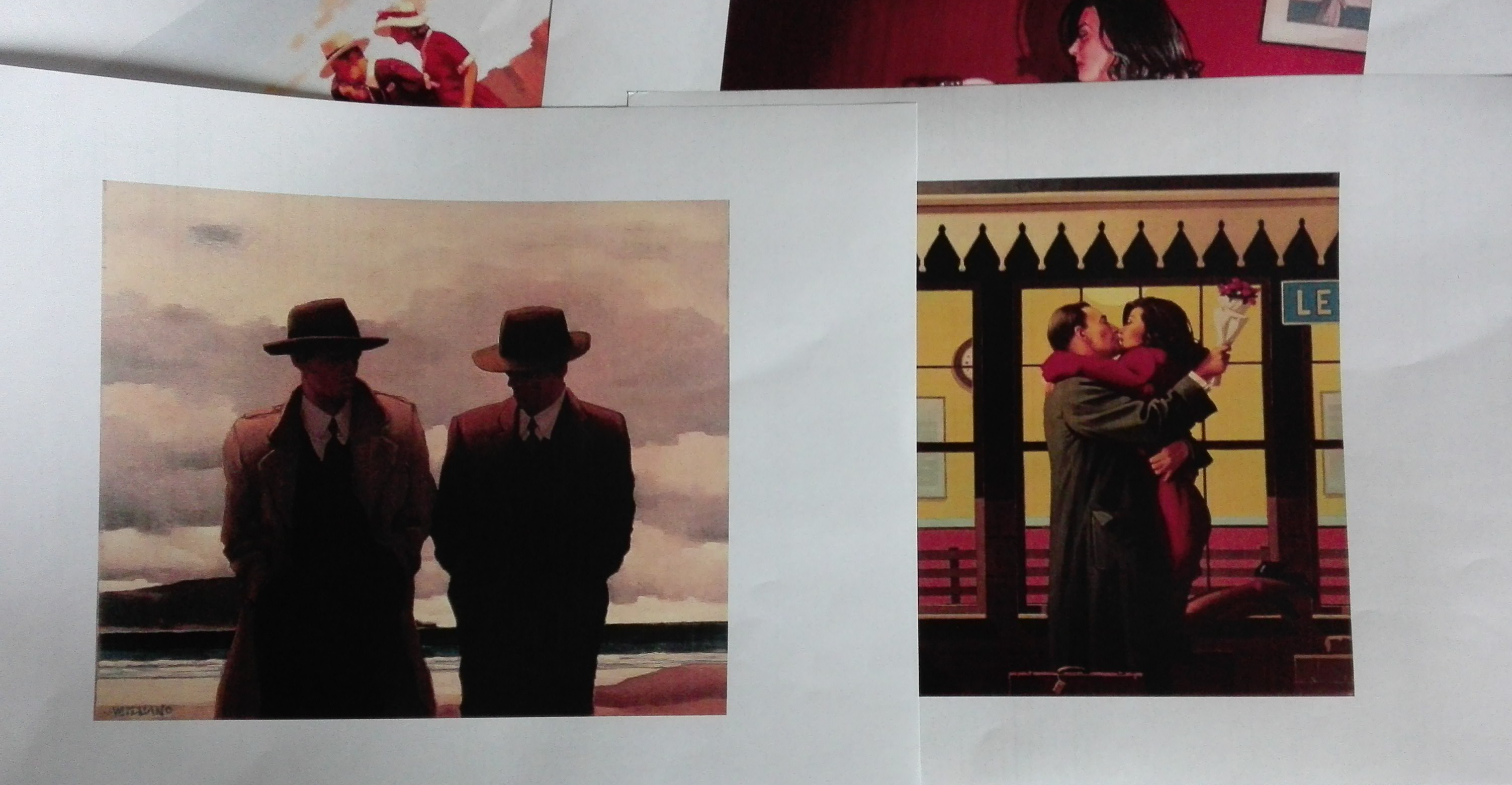

Volendo esagerare – siamo o non siamo puri sognatori? – : trasognare, sognare a occhi aperti, mentre si osservano le situazioni attorno a noi; trasognare: per renderle umane, gentili, accoglienti. Umane, mai troppo umane.

Quando si soffre, sotto una qualsiasi brutale dittatura, quando perfino la libertà è un miraggio, disegnare fumetti (di nascosto) diventa un atto eroico, un atto di ribellione, di resistenza; è il tema centrale del recente graphic novel di Paco Roca, fumettaro iberico, disegnatore delle nuove avventure di Corto Maltese, marinaio di ventura, avvezzo da una vita alle utopie, alle materie oniriche.

La storia comincia proprio con un bambino, incantato davanti alle copertine degli albi a fumetti, esposti in una edicola.

Vorrei anch’io osservare quegli albi, perdermi nella loro “geografia insondabile“, appendere alle pareti di casa nostra – ovunque sia, qualunque cosa significhi – il mio sogno più bello, più grande, più necessario;

ponti in tutto il pianeta, ponti tra tutti i pianeti delle nostre immaginazioni.